拙著「ぬいぐるみの型紙の教科書」を購入した方、これから購入を検討している方への留意点があります。紙面の都合と、余計な解説を入れて読者を混乱させないために、これらの説明を省いていますので、興味がある方は是非お読みください。

1 紙の手法と粘土の手法

「ぬいぐるみの型紙の教科書」は紙の手法と粘土の手法を、便宜上別々の技法として記載しています。

別々に解説したのは、この方が分かり易いからで、一応本の説明では、最終的にはどちらもマスターしてほしい、という書き方にしています。

実際は、制作過程で、両方の手法が入り混じります。こういう説明をすると、とても難易度が高く感じるようになるため、別々の手法であるような書き方になっています。

例えば、粘土の手法で型紙を制作した場合、殆どの場合、想定したより、短い部分、狭い部分、その逆のケースが出てきます。その補正に紙の手法が必要になります。

また、ダーツを入れる場合も、省略できるダーツ、出来ないダーツの見分け方にも紙の手法が必要になります。粘土の型をそのまま型紙にしようとすると、かなり複雑なものになってしまいますが、紙の手法の知識があると、適度に省略出来ます。

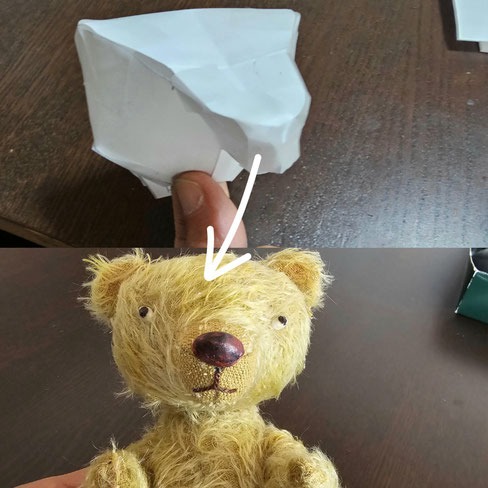

紙の手法で制作する場合でも、部分的に複雑な形にしたい場合、紙にこだわると、本当に何度もやり直すことになります。この場合必要な部分だけ粘土にし、その粘土に線を引くだけで、それを見ると型紙の形を想定できるようになります(但し、この手法は両方の技法をある程度マスターしておく必要がありますが。)

2商用OKについて

本の表紙には「商用OK」とありますが、本をよく読んでいただければ、これがパーツとして組み合わせて利用する限定的なものであるのがわかるようになっていますが、なかにはざっと読んだだけで、すべての型紙について型紙集として使用する方(殆どいないと思いますが。)がいるかもしれないという危惧があります。

念のために書いておきますが、他人が作成した型紙をそのまま商用に利用するのは例外なくNGです。

コメントをお書きください