コッターキーの代用品

今回は、テディベアぬいぐるみにジョイントをセットする際に使用するコッターキーの代用品について解説します。

コッターキーを使ったことがない方にとっては分かりにくい内容になると思いますが、使う機会が出てきたときに、またこのページを御覧ください。

コッターキーは、割りピン(コッターピン)を逆ノの字に曲げるツールですが、うまく曲がらないで元に戻してやり直す時、コッターキーではとても使いにくく、先の細いペンチが必要となります。

写真の左がコッターキー、左から、100均の先細ペンチ、ニードルノーズペンチ、ピンセットノーズペンチ、フィッシングプライヤーになります。

当初100均の先細ペンチを使っていましたが、握りと掴みが甘く、イライラすることが多かったので、次にピンセットノーズペンチ(右から2番目)を買いました。

これは、フジ矢という日本のメーカーが製作している優れもので、なんと先が1mmなので、どこにでも入っていきます。ただ掴みがほんの少し甘いため、時々ブレることがあり、何とかならないものかと思っていました。

次に購入した、3番目のピンセットノーズペンチ(写真中央)は、先にギザギザがあり、がっちりとホールドしてくれるので、ブレることはなくなったのですが、先が1.5mm位あり、痒いところに手が届かないといったところです。

オリジナリティと模倣について

ぬいぐるみ作家であれ、なんの作家であれ、作り手にとってオリジナリティが最も重要である、ということはこのブログでも再三書いてきました。

ただ因果なことに、どこかで見たことがあるような作品を作っていても、すごく人気がある作家さんも大勢います。今回はこの点について思うことを書いてみます。

作風には時流があり、その時に人気の作風というのがある(20年前のぬいぐるみ本を見ればわかると思います。)ため、ここに寄せていけばある程度の人気は出せると思います。

作り手が売るために敢えて時流に寄せたか、好きなものを作っていたら結果として時流に乗っていた、というのでは、かなり差があるように思います。

僕自身は好きなものを作っていたら、結果として〇〇さんに激似していた、というのは、あり得ることだと思っています。無意識レベルで影響を受けていたという可能性もありますが(なので僕自身は国内の人気作家さんの作品はなるべく見ないようにしています。)。

自分の作品にはオリジナリティがある、と自信を持っていますが、実は、今年のファンタニマに出展していたロシアの作家さんに僕の作品が似ている、と観に行ったメンバーの二人から指摘されました。このロシアの作家さんは、僕が過去ファンタニマに初めて出展した時にも出展されていて、久々の出展でしたが、もちろんその方の作風は知っていました。

しかし、僕自身の作風は、それよりずっと前の陶人形時代から変わっていませんので、模倣はしていないという自信はありましたが、この経験から少し考え方が変わりました。

自分の好きを掘り下げていった結果、他の作家さんに激似していても、それはやむを得ない、というのが今の自分の考えです。

とはいっても、Instagram上ではどう贔屓目にみても、模倣(本人が無意識のうちに模倣しているのも含めて)としか言えないような作品が溢れているのが事実です。

これから作る方は、あまり一人の作家さんの作風に入れ込まないほうが良いと思います。

便利な糸について

今回はぬいぐるみ制作に使用する糸について書いてみます。

数年前のブログで、ぬいぐるみを縫う糸は40番のキルト用糸であることを書きましたが、これは今も変わりません。50番を使う人も多いようですが、自分は40番が一番しっくりきます。

この40番という数字は糸の太さをいうのですが、ぬいぐるみ制作で使う糸は、太いほうから、5、8、20、30、40、50、60とあります。

このうち、いわゆる目付用糸として使われるのが、5~8番です。

ネットのテディベア用品のサイトで売っている目付用糸は、とても高額なのですが、普通の手芸用糸の5番から8番を選べば、半額以下で買えます。(レザークラフトでは0番も使いますが、ちょっと太すぎますし、1番もかなり太いです。)

皆さんにお勧めしたいのが、ボタン付け糸として売られている20番(30番だとちょっと細い。)。

普通に縫うには太すぎますが、小さいサイズの目付用糸として最適です。色も豊富で10cm以下のサイズにはこれを使用しています。

次のお勧めは、透明の糸。

これはナイロン製で、ダイソーにも売っているのですが、60番しかなく、ぬいぐるみ用としては細すぎます。

アマゾンや楽天で、40番の透明糸が買えます。

この糸のメリットは縫い目が目立たないこと。色の違う生地を縫い合わせるときに使います。

余禄として、仕上がりが良いので、急に縫うのが上手になったように感じます。

ただ、使用感に引っ張られるような癖があって、合わない人には使えないでしょう。この点が気にならなければ、教室のメンバーでも、透明糸だけ使う、という人がいます。

最後におまけ情報です。

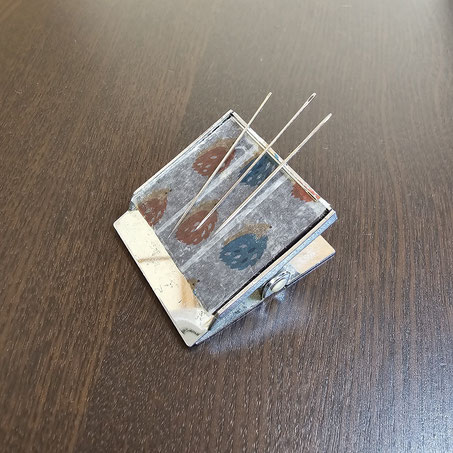

磁石のクリップを裏返して針置き(針山)に使うと、針を探すことが激減し、とても便利です。

100均にも、専用の磁石式針置きが色々と売っていますが、いったん使うと、なくてはならないツールになります。

手芸用ハサミについて

普段使用している手芸用ハサミについて書いてみたいと思います。

写真の5種類が普段使用しているハサミですが、主として使っているのは左の3本です。

教室では、初日に訪れたメンバーの方に、この3本を使っていただいて、一番気に入ったものを購入してもらっています。

教室での一番人気は、左端のクローバー製の11.5cmのカットバサミです。

次は同じくらいの人気で、左から3番目のツバィリング製(ドイツ)の11cmのカットバサミと、左から2番目のクローバー製10.5cmカットバサミですが、手の小さい人は10.5cmを選ぶ傾向にあります。

この3点はどれも素晴らしく、先が尖っているので、繊細なカットができます。

僕の個人的好みは、クローバー11.5cm>クローバー10.5cm>ツバィリングですが、その差はごくわずかです。ツバィリングが一番好きという人も結構います。

最初に購入したのが、テディベア教室で購入したツバィリングですが、購入して10年以上経過していますが、切れ味は衰えていません。

さて、残りの2点ですが、右から2番目はツバィリングの13cmスーパーフェクションクラッシックです。5本の中でも最高に切れ味が良いのですが、刃が他の3本より太いので、繊細なカーブを切るには向いていないため、直線と緩やかな曲線をザクザク切るときに使います。

一番右は、刃先がごく細で、先端がカーブしています。(Beaditive台湾製)。細かく毛先をカットしたり、縫った糸を切ったりと、微細な作業に重宝しています。

最後におまけ情報として、シザーキューブをご紹介します。Amazonで「シザーキューブ」と検索すると沢山の種類が出てきます。美容師がご用達のようです。

いわゆるハサミ立てで、ハサミを入れると、どの箇所にでも垂直に立つので、とても便利ですよ。

イベント出展の準備リスト

これからハンドメイドイベントに出展しようとしている方、出展の経験はあるが、毎回何を準備すればいいか迷う方のために、今回は僕の経験上、イベントに必要な必需品・備品類の一覧をご紹介します。

1 作品~いちばん大切なものですが、複数の箱に入れる場合、最後に、必ず箱の個数と中身を再チェックしましょう。自分は一度過去の出展で箱を一個忘れたことがあります

2 値札の予備~ 途中で取れたり、値段の間違いに気づいたとき予備があると助かります。

3 入館証~ イベント参加の際の入館証明書。

4 文具類~ ポールペン、はさみ、マジック、セロテープ。

5 領収書

6 名刺~うっかり忘れがち。

7 釣銭~ 銀行での両替は有料なので、早目に、かつ多めに用意しておくこと。

8 テーブルクロス~ テーブルと全面をすべて覆いつくせるもの。

9 プレート~自分のブランド名が入ったもの。

11 作品を入れる袋類~ 十分すぎる数を用意しておくこと。過去足りなくなったことがあります。

10 棚類~作品を見栄え良く展示するための棚や飾り。コンパクトに折りたためるものが理想。棚類が多い場合、別にリストを作っておくことをお勧めします。

あると便利なもの

1 メジャー 隣の人との境界線を図るのに便利

2 ガムテープ

3 釣銭を入れるポーチ(肌身離さず持っておくため)

4 ゴミ袋 30L以上の大きなもの。あると片づけに便利。

5 電卓

※作品さえ忘れなければあとは何とかなりそうですが、周囲に迷惑をかけないためにも、備えあれば憂いなしです。

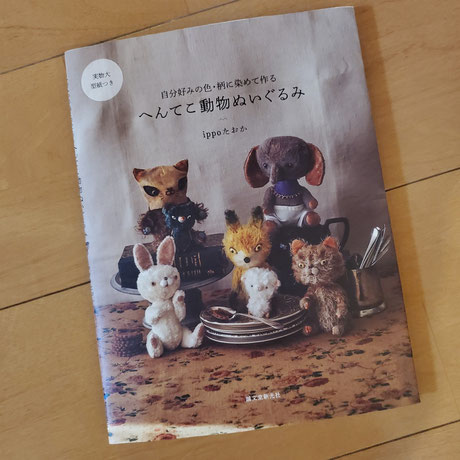

ippoたおかの本が出ます。

2023年7月10日、全国の書店にioppoたおか著「へんてこ動物ぬいぐるみ」が並びます。

このブログをアップした現在、既にamazonや楽天で予約が出来ます。

昨年の6月に出版が決まり、7月から約1年かけて完成にこぎつけることが出来ました。

全96Pで、僕の作品達と、制作技法が掲載されています。

制作技法は、生地の染め方、オジリナルの目玉の作り方、トイスケルトンの使い方など、幅広く掲載されています。

動物の種類は、クマ、ネコ、キツネ、ゾウ、ウサギ、ヤギ、ヒツジ、いろんな鳥達などです。

型紙は原物大のものが13点、テディベアスタイルの5ジョイントも数多く掲載しました。小さい子はチビチビシリーズのカラス・スズメなども掲載していますよ。

出版元は、過去数多くのぬいぐるみ本をヒットさせている誠文堂新光社さんです。

ラッキーなことに、素晴らしい編集担当者、デザイナー、スタイリスト、カメラマン、等々に恵まれて、とってもおしゃれで雰囲気のある本に仕上がっています。

掲載される子達の写真は、InstagramやTwitterで6月後半から7月初旬にかけて、随時紹介していきます。

掲載作品は、TUTAYA代官山店で7月6日から20日にかけて展示販売(一部非売品)されます。詳しくはTUTAYAのホームページをご覧ください。

どうぞよろしくお願いします。

ぬいぐるみと目打ち

前回の「ぬいぐるみと鉗子」はお陰様で、大変好評で、大勢の方に読んでいただきました。今回もツールの情報を公開することで、皆さんのお役に立てればと思い、目打ちに関して書いてみました。

目打ちは、布を押さえたり、穴を空けたりするツールとして裁縫には欠かせませんが、僕は、いわゆる目打ち以外にも、沢山の関連ツールを活用しています。

写真が現在僕が布を押さえたり穴を空けたりするツールとして使用しているものです。

右から順に、軸が太い順に並べています。

一番右が、普通「目打ち」と呼ばれるものですが、今となっては、これだけでは、総てのシーンに充分な対応ができません。なければないで済んでしまうのでしょうが、この中のひとつでも無くしたら、また買い足すと思います。

標準的な目打ちは、まず長さが足りません。

左から3番目が、一般的に「千枚通し」といわれるもので、100均でも販売されています。

細く深く穴を空けたいときは、これを使用します。「目打ち」と「千枚通し」があれば、普通7~8割は対応できますので、教室に来られた初心者の方には、この二つを購入するようお勧めしています。

しかし、個人的にはこの二つでは痒いところに手が届かないので、さらに太さと長さが違うものを揃えています。

右から2番目の青い柄はいわゆる「錐(キリ)」で、千枚通しより太さがあり、工具売り場で買えます。

左から2番目の黒い柄は、「千枚通し」の小型版で、小さなぬいぐるみを作るときに重宝しています。

さて残りの2本は、実はタタミ用の針にオーブン粘土で柄をつけた、いわゆる自作ツールですが、誰でも簡単に作成できます。

一番左はぬいぐるみ針のように見えますが、ぬいぐるみ針より太く(右から3番目はさらに太い)、ぬいぐるみ針では堅くで穴が通らないところでも、柄があるので力が入り、スッと穴があきます。

僕はツールに凝る方なので、すべての人がこれらのツールを揃える必要はないと思いますが、あると便利ですよ。

ぬいぐるみと鉗子(かんし)

ぬいるぐみは生地を中表に縫って、返し口(縫わない箇所)から表にひっくり返します。

このときのツールが鉗子で、元は外科手術用です。

ぬいぐるみ以外には、ペットの耳毛抜き、釣りあげた魚から釣り針を外すツールとしても使われているようです。

いずれにしても、がっちり挟んで、抜けないために最適の道具ということです。

手芸店で売っている鉗子は、長さが12.5~14cmで、先が真っ直ぐなものと、曲がっているものがあります。

僕が使用している鉗子は、上記写真の5本です。

左から10cm、12.5cmが直と曲各1本、14cm、20cmです。

この中で、最も使用するのが、12.5cmの直です。これ1本あれば、大体の返しに対応できるのですが、縫ったパーツが長くて奥まで届かないときに14cm、20cmを使用します。

テディベア教室で、指定されて買った12.5cmの曲は殆ど使用しません。

先が、直が曲かは、個人の好みのように思うのですが、小さいぬいぐるみには直が適しているように思います。

全長が12~3cm以下の小さなぬいぐるみには、ほぼ10cmサイズを使用します。

このサイズはマイクロモスキートといって、先が細く、細かい返しに適していますが、手芸店では販売されていません。

なおかつ、先が有鉤(ゆうこう)といって、鉤状になっており、挟むとちょとやそっとでは抜けませんので、重宝します。

ただし、この有鉤は、ある程度鉗子を使い慣れていないと、布地を破ってしまう可能性が高いと思います。14cmサイズのものも有鉤になっており、大きめサイズで抜けやすいパーツの場合、これを使用します。

鉗子の使い方としては、引っ張りだす方法と、押し出す方法がありますが、僕はもっぱら引っ張る方です。押し出す方は布を傷めないのですが、布地が厚かったり、曲がっていたり、小さかったりすると、表に返すのに一苦労です。

引っ張り出す方法も慣れると、布地を傷めることは少なくなります。

8cm以下のサイズのウサギの耳などは、(僕の技量では)押し出す方法では返せません。

アイドールとぬいぐるみ

アイドール東京vol67が先週末に無事終了しました。

大変な賑わいで、ようやくお祭りの雰囲気が戻ってきたようです。

ご承知のとおり、アイドールはドール主体のイベントですが、僕はぬいぐるみだけで出展しています。初めて出展したのが、2017年ですから、もう7年越しの出展になります。

残念なのは、ぬいぐるみの出展者が少しも増えないこと。いや、むしろ7年前より減っている位です。今回はは320名程度の参加者の内、ぬいぐるみは、わずかに8名程度の参加でした。

なにしろ入場料(1800円+先行入場料1000円)が高いので、ぬいぐるみファンがぬいぐるみだけを目当てに気楽に入場できないのです。

僕は、年に1~2回の参加ですが、ここ数年は、ぬいぐるみに限っては、参加者がくるくると変わっており、常連の出展者が極めて少ない状況です。

おそらく、ドール好きな人で、かつぬいぐるみも好きという人しかブースを覗いてくれないし、大きめの作品は、あまり喜ばれないので、初めて参加したぬいぐるみ作家も、次回は止めよう、と思うのでしょう。

しかし、ここからが本題ですが、ドールと相性の良い作品(特にサイズ)を展示すれば確実に観てもらえる、ということに気づかないまま、参加を諦める人が多いように思うのです。

このブログを読んだぬいぐるみ作家のみなさん。

ドールと相性の良い子を連れて、是非ともアイドールに参加してください。

新しいFANを獲得できますし、新鮮な驚きもあります。

ぬいぐるみの展示が増えれば、いずれ、ぬいぐるみ目当てのお客さんも増えてくるでしょう。

今回は流通センターで2日間の開催でしたが、次回はビックサイトで、7月29日に開催されます。もう申し込みも始まっていますので、前向きに検討してくださいね。ビックサイトでお待ちしています。

こんな人に教わりたい。

過去沢山のハンドメイド関連の教室に通った経験と、自分が教室を運営する立場から、今自分が何かを教わるなら、こんな人に教わりたいな、ということを3点書いてみたいと思います。

自分自身が、これから書くことのすべての条件を満たしているわけではありませんのであしからず。

1 自分の個人的な趣味嗜好を押しつけない。

これは、最も難しいことです。

教わる側の個性を殺すことになるので、厳禁したいのですが、自分もこれが出来ていれば最高だと思います。過去に教わった教室でも、結構無理強いされたことがあります。

自分も、殆ど無意識レベルで、趣味嗜好を押しつけていることが有り、かなり立ってから気がつくことも多々あるので、自分の課題にしていますが、果たして教わる側からするとどれだけ実現できているか、自信はありません。

どこまでが、個人的な趣味嗜好なのか、一般的な技術なのかの線引きは難しいのですが、このタイプガチガチの人に教わると、皆似たような作風になります。

2 教える以上、自分の知識・テクニックはすべて公開する

自分自身、これはある程度実現出来ていると思いますが、教わる側は、教わる以上、講師の知識テクニックをすべて知りたいのに、出し惜しみする人がいます。出し惜しみどころか、その人が独自に考え出したテクニックは、殆ど教えない人もいます。

常套句は、「あなたには、まだこれは早い」です。これを多用する講師がいたら気をつけたいものです。

3 自分を超えていくのを歓迎する。

自分を超えていくのを防止しようとする講師がいます。

僕も、メンバーの方が素晴らしい作品を作ると一瞬不安になりますし、教えた人が、自分よりもずっと有名になったら、やはり内心面白くないかもしれませんが、少なくとも足を引っ張ることはしたくないな、と考えています。

しかし、その場面になれば、どのような態度にでるか、全く自信はありません。

※今回は、自分への戒めとして書いた部分もあります。