型紙の制作について2

ぬいぐるみの型紙制作のノウハウは各人ごとに違う、という話を第一回でしましたが、それでも僕が色々な作家の方達に聞いた限りでは共通点もあります。

まず、型紙のノウハウは紙を使うか粘土を使うかで、大きく2つに分かれます。

紙の手法も大きく2つに分かれます。

テディベアスタイルの型紙は頭、胴体、腕、足と別々のパーツに分かれますので、紙での制作に向いています。各パーツごとに立体になることを想像しながら作ります。テディベア教室で教えている作り方は、これがメインですが、あまり複雑な形は作れません。

もう一つは、各パーツを、模型を作るように組立てていくやり方(紙で工作するイメージ)ですが、このやり方だと、もう少し複雑な形が作れます。

粘土で作るやり方は、作りたい形を粘土でかたどり、そこにテープを貼って、それを切り離して型紙にするという手法です。

このやり方は、どんなに複雑な形でも、細かく切り分ければ、型紙にすることができます(切り分け過ぎるとパズルのようになり、制作が困難になります。)。

一見、紙の手法と、粘土の手法は、まったく別物のようですが、複雑に絡み合っています。

いきなり粘土の手法から入っても、いかに最小限にパーツを切り取ればいいか、という判断は、紙の手法をマスターしていないと容易ではありません。

また、切り取ったパーツを、部分的に広げたり縮めたりする作業も、紙の手法を知って入れば、一から粘土で作りなおす必要はありません。

紙の手法でも、粘土の手法の経験があれば、立体になった時の複雑なフォルムを想像できるようになります。困難な部分だけを粘土で作るということもできます。

ベストな手法は、両方のメリットを生かし、どちらの手法でもスイッチして切り替えることができるようにすることでしょう。

もう少し突っ込んだ話は次回に続きます。

型紙の制作について1

ぬいぐるみの型紙を自由自在に作成できる人は、ぬいぐるみ作家の中でも少数派です。

僕は自由自在とまではいきませんが、教室で10年間にわたり、大勢の生徒さんに型紙の作り方についてレッスンしてきましたので、ある程度のノウハウは蓄積しているつもりです。

これから3回にわけて、型紙作成についての基本的な考え方について解説していきたいと思います。

市販されている教則本やネット上に、数多くの型紙が掲載されています。

これらの型紙を拡大縮小したり、手足の長さを変えたり、目鼻耳の位置や大きさ・位置を変え、綿の詰め方を工夫すると一見オリジナル風の作品にみえます。

しかし、本当に作りたいオリジナルな形とはほど遠く、どこかで見たようなフォルムのぬいぐるみでしかありません。もちろん、センスのいいひとなら、この方法である程度魅力的なぬいぐるみを作ることができるでしょう(現にこの方法で人気作家になっている人もいます。)。

本当のオリジナルとは、先に完成形のイメージがあり、それに近づけるように型紙を制作していくものだと思います(個人的見解です。)。

では、型紙を自由自在に作ることができれば、魅力的な作品が作れるでしょうか。

本当に魅力的な作品とは、作者の中に先にある完成形のイメージであり、型紙はそれを具現化するテクニックでしかありません。

面白いことに、型紙を作るノウハウは、けっこう属人的なものであり、いままで僕が他の作家さんに聞いた型紙制作のノウハウが、それぞれ全く同じということはなかったと思います。

教室では、僕が蓄積した型紙のノウハウを生徒さんに伝授していますが、年月を経るとに、各人ごとにカスタマイズされ、固有のノウハウが生まれているようです。

でも、入口にはかなり共通している部分があるようで、次回でその共通点について触れてみたいと思います。

教室の選び方

僕の主催する教室が現在募集を休止していることをまずお断りし、趣味関係の習い事を選ぶ際のポイントを紹介します(レッスン料が高いか安いかに関しては触れません)。

僕自身は、過去テディベア教室、絵画教室(2カ所)、レザークラフト教室、ウクレレ教室(3カ所)、陶芸教室(2カ所)、陶人形教室、漆工芸教室、に通いましたので、その経験からお話しさせて頂きます。

1交通の便。

自宅から教室まで何分で通えるかも重要ですが、豪雨や強風の日もあるので、教室から駅まで徒歩何分かも極めて重要です。10分以内が理想です。

2クラス制か自由なカリキュラムか。

趣味を同じくする友人が欲しい場合は、クラス制をお勧めします。

ただし、カリキュラムをクラス単位で進める場合は、進捗が早い人は遅い人に合わせることになり、遅い人はプレッシャーを感じることになります。

とはいっても、ジャンルによってはクラス制しかない場合(ウクレレ教室がそうでした。)

もあるので選択の余地がない場合もあります。

クラス制ではなく、カリキュラムが自由な場合、各人が好きな日に行って、自分の進度に合わせて進められますので、マイペースでやりたい方はこちらがお勧めです。

3一クラスの人数。

実はこれが一番重要。

友人が沢山ほしい場合を除けば、少なければ少ないほど内容が充実します。

創作系の趣味では、経験上5~6人がマックスかと思いますが、それ以上になると講師に質問するのも順番待ちになり、ストレスがたまります。

4レッスン料の払い方

自分の体験ではチケット制が一番合っていました。

1カ月前払いの教室でも、やむを得ず休んだ場合、返金してくれるか、代替日を選べるかなら良いのですが、それがない教室もあるので注意しましょう(クラス制でカリキュラムに沿って進める教室は、救済措置がないところが多いようです。)。

以上勝手なことを書き並べましたが、これから教室に通う方の参考になれば幸いです。

女性作家の色彩感覚

以前ブログで、作品(創作物)には男女差があると思う、ということを書きました。

女性は男性より色彩感覚にすぐれ、細部の表現が繊細である、男性は、立体化が上手である、という主旨のことを書いたことを覚えています。

これは、僕が実際の作品を観て、個人的に感じたことだったのですが、先日とあるブログを読んでいると、科学的にも男女の色彩感覚は異なっているようです。

ネットの受け売りですがまとめてみると、

色を感じる色覚には4種類あり、通常は男女とも3種持っているのですが、男性で5%位は2種しか持っていない人(女性にはほとんどいない。)がいて、これがいわゆる色弱です。

大半の男女は3種の色覚を持っているのですが、男性は日常的に色を7種に分けて識別しているのに対して、女性は29種に分けて識別しているようなのです。

これを説明する画像がネットに沢山上がっていますが、男性の僕でもその図を見れば、女性が識別しているとされている29種の色は見分けられるのですが、無意識レベルでは、日常細かく色分けして認識していないというのです。

なるほど、口紅の色が微妙に違うものが沢山あったり、女性のファッションアイテムの色数が男性より豊富なことが、これで納得できました。

そして、最後に驚きの事実として、女性の数パーセントには色覚を4つ持っている人がいて、このタイプの人は、3種の人に比べて、100倍(!)多く色を感じているというのです。

女性の画家や造形作家に驚異的な色彩表現ができる人(男性でもマティスのようにいることはいますが数が少ないように思います。)がいるのが不思議だったのですが、女性には適わないことがこれで理解できました。

でも空間表現や質感表現は男性の方が優れていると思いますけどね(その分細部の繊細な表現が苦手。)。

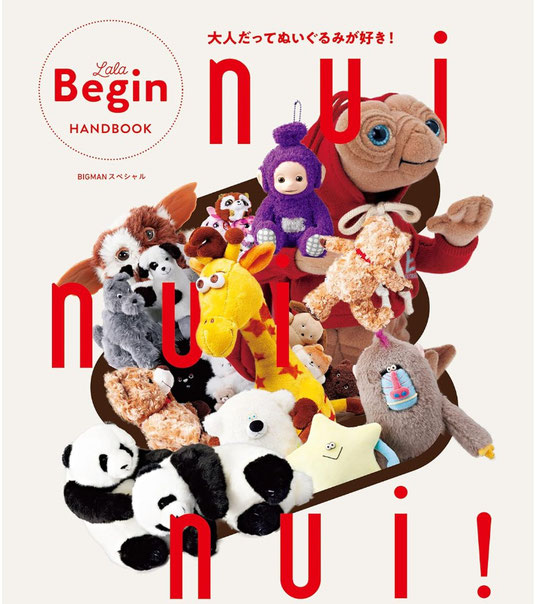

ぬいぐるみはブーム?

「ぬいぐるみはブーム」という言葉を最近SNSでみかけるようになりました。

「ぬいぐるみ ブーム」という検索ワードでググってみると、2022年あたりから、ブログや記事などで、ブームになっている、という人が出てきたようです。

僕が一昨年出した本「へんてこ動物ぬいぐるみ」の最初の打ち合わせが2022年の夏でしたが、編集者が「そろそろ大人のぬいぐるみのブームがやってくる」と言っていたのを思い出しますが、それを聞いたときは、半信半疑だったのを覚えています。

周囲を見渡し、流れが変わったかな、と思ったのが2023年あたりで、ぬいぐるみ作家の作品がガチャガチャになったり、「縫い活」コーナーが手芸店に出来たりしました。

出版社の編集者はさすがに目利きだな、と思ったことを覚えています。

今年に入って世界文化社から「nui nui nui! 大人だってぬいぐるみが好き!」が出版され、手紙社主催の「ぬいぐるみ博」が町田で開催されるなど、コロナ騒動前とは明らかに違う様相になってきました。

ただし、1990年代後半のテディベアブームとは異なり、5ジョイントのテディベアスタイルよりは、むしろキャラクター寄りの、作家の個性あふれる小さめのジョイントなしのぬいぐるみがメインのようです。動物に限らず、ありとあらゆるものがぬいぐるみの対象になっています。

個人的には、今ぐらいの状態がブームのピークであってほしいな、と思っています。

これが大ブームになると、ブームになった後に(一瞬でしょうが)ぬいぐるみ界隈の状況が閑散となるだろう、と思うと、少し恐ろしいです。

過去のテディベアブームの時、作家や教室、ワークショップがいっきに増え、ブームが去った後、潮が引くように、多くは消えていったという話を聞いたことがあります。

ただし、テディベアがそうであったように、大人のぬいぐるみ好きはいつの時代にも一定数いるので、最終的にはコロナ騒動前の状態に戻るだけだと確信していますが。

ドールアニマル雑感

今月の始め12月1日、浜松町で開催された「ドールアニマルウィンターフェスティバル」に出展しましたので、少し遅くなりましたが、レポートさせて頂きます。

今回特筆すべきことは、ビックサイトで開催されたアイドール東京と開催日が重なったことです。

当初の予想としては大して影響ない、と踏んでいたのですが、ドールFANがごっそりアイドールに流れ、先行入場が減少しました。

向こうはドールの一大イベントで、出展者数も、ドールアニマルの4~5倍います。

ただし、通常の入場者はさほど減らなかったと思います。

何故大して影響ないと考えたかというと、ドールアニマルでは、ここ数年でぬいぐるみや羊毛フェルトのアニマル系の割合が増えたので、お客がさほど被らないと推測したのです。

最近は、ドールアニマルといより、アニマルドールと名称を変えた方がいいくらい、出展者の勢力図が変わってきていたのですが、実態はドールFANもけっこうアニマル系を購入していた、ということがわかりました。

出展者でどちらに出展しようか迷った方は少数派と思うのですが、とはいえ、主催者に確認したところ、出展者の競争率も6月より低かったようです。

午後4時ごろ、会場内を巡回しましたが、いつもなら完売か完売に近いような作家さんのブースにも、作品がけっこう残っているようでした。

やはり、買う気満々で来るお客さんは、先行入場者に多いようです。

個人的には、いつもとは違って、沢山の方に観て頂き、色々なお客さんとゆっくり会話ができたというメリットもありました。

才能とセンス

ハンドメイド作家なら誰しも一度はぶち当たるのが「自分には才能やセンスがないのでは」という悩み(恐れ?)で、当然次に思うのが才能やセンスは伸ばせるのか、という疑問です。今回は、このやっかいな悩みと疑問について思うことを書いてみたいと思います。

ネットで調べると、色々な人がいろんな意見を書いていて、才能もセンスも生まれつき、という見解もあれば、才能は生まれつきだが、センスは磨ける、また少数ですが才能は伸ばせるが、センスは生まれつきというサイトもありました。

Cat-GPTに尋ねたところ、なんと才能もセンスも努力や経験で伸ばすことができる、となっています。

そもそも才能は生まれ持った能力という意味ですから、これはおかしい、と直感的に思うのですが、才能という言葉をどう定義するかにもよると思います。

自分のことは棚に上げますが、教室に訪れる方々を見ていると、才能やセンスの違いは確実にあります。

個人的には才能やセンスにも当然レベルがあると思うのですが、極めて優れた類まれな上位数%のレベルを才能やセンスがある、ととらえると、いかに努力や経験を重ねても、到達できない人が大半になるので、才能もセンスも生まれつきという結論になります。

しかし、努力や経験で確実に能力や感覚は磨かれていきますので、才能やセンスにも様々なレベル、段階があると考えれば、その能力や感覚が、第三者から見て生まれつきのものか、努力や経験で獲得したものかは見分けがつかないので、周囲の評価としては、この人にはある程度の才能やセンスはある、と考えるのではないでしょうか。

結局天才には叶わないけれども、努力や経験で5年前、10年前の自分よりは、(見かけ上ですが)確実に才能やセンスのある人になれる、というのが結論です。

Instagramのマナー

ずいぶん以前このブログにInstagramのマナーについて触れたのですが、最近気になるポストが多いので、マナー違反だと思うことを再度書かせて頂きます。

この意見に反対する方もいるでしょうが、そんな考え方もある、程度に受け止めていただけると有難いです。

1 連続投稿。

一度に4回以上ポストする、場合によっては10回以上の方もいます。

最初、こういう方は一度に重ねてポストする機能を知らないのだろう、と思っていたのですが、明らかに過剰なアピールが目的だろうと思われるポストがあります。

幸い少数派なので助かりますが、こんなポストばかりだと、観るのが嫌になります。

2 過剰な宣伝ポスト

殆ど文字ばかりで、ポスターのような自己宣伝ポストをする人。作品の価格を堂々と大きくポストする人。SALEの文字が一番目立つポスト。などなど。

お金を払って宣伝目的でポストする(これには制限があります。)のならわかりますが、Instagramが個人の宣伝ばかりになったら、誰も観る人がいなくなります。

この二つは本当にやめてほしいなあ、と思います。

次に個人的に嫌だな、と思うポストを書いておきます。あくまで個人的なので、これに該当する方は、勝手なことを言っていると思ってください。

1 極めてパーソナルな、その人のことを知らないとなんら興味をひかないポスト(FANがいる有名人は別ですが。)。

例えば、お友達との集合写真、美味しかった食事、行って楽しかった場所、気に入った映画、本、音楽などの紹介(写真として完成度の高いポストは別。)。Facebookでやるならなんら問題ないのですが、このようなポストばかりになると、残念ながらブロックします。たまにポストする程度ならいいのですが。

2 同じ内容のポストを長期に渡り、趣向を変えて、何度も繰り返しポストする人。

多少中身を変えていても、またこれか、こればっかりだな、ということになります。上げる方は、ぜひ覚えてほしいという気持ちからなのでしょうが、観る側の気持ちからすると、飽き飽きします。

以上勝手なことばかり書きましが、参考になれば、幸いです。

スランプ脱出について

勉強やスポーツに限らず、創作にもスランプはつきものです。

おそらく創作を趣味や仕事にしている人の誰かが、この瞬間にもどこかでスランプで苦しんでいることでしょう。

ChatGPTにスランプの脱出方法を聞くと、ずらりと、なるほどと思う回答が返ってくるのですが、わかっちゃいるけど止まらない、というのがスランプです。

周囲の友人や、過去の自分の経験から、他の人が書いたブログやChatGPTの回答にないことで、役に立つことがないかと考え、まとめてみました。

1深く深呼吸する。

スランプの原因のひとつにあれこれ余計なことを考えてしまう、というのがあると思います。創作に入る前に、何も考えないで3~5分程度深く深呼吸(できれば腹式呼吸)すると

頭がすっきりして、創作に専念できると思います。

2過去の自分の作品を眺めてみる。

これは結構効果があると思います。Instagramをやっている人は、最近のものではなく、ずっと昔の作品をさかのぼってみてください。

意外といい仕事してきたな、と思えたらしめたものです。

すっかり忘れていた作品から、なにか大きなヒントが得られることがあります。

3一定期間他人の作品を鑑賞しない。

2とは逆に、他人の作品を一定期間一切干渉しないという方法もあります。大体スランプの時は自信を無くしているので、他人の作品を観ると良いところばかりが目立ち、一層落ち込みます。

4森林を目指して遠方にでかける。

これもかなり効果があると思います。小さな公園ではなく、森林を思わせる大きな公園で、

ゆっくり散歩し、数時間ボーと過ごせば、かなりリフレッシュしますよ。

僕は代々木公園や砧公園に行きました。旅行にいく余裕のある人は、環境がガラリと変わる土地や海外にでもいけば、完全にリセットできるような気がします(僕は試していないので、あくまで想像上の話ですが。)。

長野でアトリエ訪問

先日、長野在住のぬいぐるみ作家笹岡氏(rebear)が、長野市内にアトリエを開設されたので、ぬいぐるみ作家仲間である関西在住の大御所佐藤氏(テディパパ)、僕のご近所の坂井氏(雅太郎玩具店)の男性3人で遊びに行ってきました。

佐藤さんは、前日ワンデイレッスン開講で東京に来られており、ハードスケジュールにもかかわらず東京から長野までご一緒しました。

アトリエは善光寺の近くにあり、周囲は緑が多く、おしゃれなカフェが点在するとてもうらやましい場所に位置していました。

ビルの3階にあり、入り口はグリーンのドアで、とてもおしゃれな雰囲気。

アトリエ・ギャラリーの名称は「SOW」です。

入ったところがギャラリーになっており、1日6,000円(キャンペーン価格)で展示会、個展、教室開催、写真撮影等(状況によって、1時間1,000円で借りることもできます)自由に使用できます。

広さは7畳で、窓が大きく、開放的です。

ギャラリーの奥、白いドア(このドアはなんと笹岡氏のお手製です。)の向こうがアトリエです。

アトリエは広いスペースで、作業しやすいように色々と工夫されていました。

作業台、テーブルなどはすべてお手製だそうです。

物作りは、アトリエがあるとないとでは、作業効率が全く異なるので、これからは、笹岡さんの創作効率が向上し、ドンドン新作が登場すると思います。

将来的には、この場所でぬいぐるみ教室も開催する予定とのこと。

当日は4人でぬいぐるみ談義をして、とても貴重な情報交換の時間を持つことが出来ました。

アトリエ・ギャラリーの所在地は長野市南長野県町477-11 サポートビル3階。

ギャラリーに興味のある方は、電話予約のうえで、ご見学ください。

TEL 090-1829-8199 (10:00~17:00)

創作便利ツール第3回

久々に、3回目の創作便利ツールの紹介です。

1 手芸用アイロン。

アイロンは、パナソニックの普通サイズアイロンを長らく使っていたのですが、大きくて、重くて、かさばるので、いざ使うときに面倒くさくなり、生地に多少皴がよっていても「まあいいか」となり、登場シーンは少なかったのですが、今回紹介するクローバーのパッチワーク用アイロンは、小さい(全長16cm)軽い(440g)かさばらないと3拍子揃っていて、かつ性能は普通サイズのアイロンに引けをとらない優れものです。

手芸用に特化した工夫があちこちにされており、使ってみると優秀さがわかります。

これを購入してからは気楽にアイロンを使えるようになりました。

また、ケース(別売)があり、これはケースを広げるとミニアイロン台になるというおまけつきです。ケースも併せて買うことをお勧めします。

以前ユザワヤで10cmサイズのミニミニアイロンを買ったのですが、温度設定ができない、なかなか熱くならない、というしろもので、殆ど使い物になりませんでした。

2糸通し器

教室の生徒さんが購入したものを使わせてもらって、あまりに簡単に針に糸が通ることがわかり、感動して思わず買ってしまったものです。

糸を通すのに困っていない方には不要なツールですが、これがあると快適に糸通しができます。クローバーとカワグチから出ていて、僕はカワグチの方を買いました。針と糸を入れて、中央のボタンを押すだけで、針に糸が通ります。

ただ、注意点が一点あり、針によっては通らないので、色々持っている針で試してみる必要があります。

小さくて、穴が小さい針を使う方には便利なツールだと思います。

3ミシン用糸通し。

ミシンの糸通しが得意という方はいないと思います。いろいろな糸通しを使いましたが、この写真の糸通しはシンプルですが、実に使い勝手が良く、今までのなかでは最高です。

ドールアニマルワールド2024雑感

久々にドールアニマルワールドフェスティバル出展の感想を書きます。

今回も大盛況でした。

前回にもまして、ぬいぐるみのブースが増えていたように思います(実質的にはアニマル系がドール系を上回っていたのでは?)羊毛フェルトやあみぐるみ、木工作品、陶器作品も出展され、観ていて、とても楽しいイベントです。

運営で最も変わった点は、先行入場のチケットがネットで事前販売されたこと。

そして、お客さんは、開始前に先行チケットに記載された順に買いたい作品があるブースの前に並ぶのですが、(ここまでは前回通りですが)販売直前に主催者が抽選で番号を発表しました(今後この番号は毎回変わります。)。

今回は(確か)180番?でしたが、この番号より若い番号が先頭に来て、1~179番の番号で並んでいた人たちが後列に回りました。つまり、180番を境に前後の列が入れ替わる訳です。僕のブースでは188番の人が先頭になりました。

これにより、若い番号を買っても意味がないということになり、一部のバイヤーの若い番号の買い占めを防止するわけです。

最初この方法を聞いたとき、果たしてうまくいくのかドキドキでしたが、全館内に聞こえるマイクで、日本語中国語で放送していただいたため、大きなトラブルもなく先行入場の販売が終了したようです。

このスタイルにより、今まで変えなかった人も買えるようになって、大変すばらしい施策だと思いました。

主催者は大変なご苦労をされたと思います。この場を借りて深く感謝したいと思います。

ドールアニマルは出展者にもお客さんにとっても魅力的なイベントですが、特に近年出展したい人が増え、出展も一部抽選になっています。

願わくば、もう少し広い会場に移り、一人でも多くの方が出店できるようになれば、さらに良いなと思っています(例えばビックサイト)。

技術とセンスについて

創作において、技術とセンス(才能と言い換えてもいい)のどちらが大切でしょうか。

正解と思うことを先に書けば、ジャンルによって違う、と思います。

大体において、技術は人を感心させますが、センスは人を感動させます。

絵画なら、圧倒的に技術よりセンスが大切でしょうが、経験上、陶芸やレザークラフトなら、センスより技術が優先されると思います。

もちろんどちらも大切なのですが、自分がかかわっているジャンルで、どちらが優先されるのか知っておいた方がいいと思います。

また、同じジャンルでも、作風によって、技術とセンスのバランスが違ってきます。

例えば羊毛フェルトの場合、本物そっくりに作ろうとすると、技術力が要求されますが、自身の世界観を表現するなら、センスが要求されます。

ぬいぐるみの場合、型紙制作は技術ですが、どのような型紙をつくるかはセンスの問題です(技術が追い付かないため、作りたいぬいぐるみを作れない、という問題は常にありますが。)。

残酷なことに、技術は磨けば磨くほど向上しますが、センスは生まれつきの部分も大きいのではないでしょうか。

ただ、教室で大勢の生徒さんを指導していて気づいたことですが、本人が持ち合わせているセンスにも大抵の場合、数種類あり、本人が気づいていないものも多々あります(岡目八目という言葉の通り、傍で観ている方が気づきやすい。かなり時が経過してから本人が気づくことも多い。)。

以前、ある著名な陶芸家のワンデイレッスンを受けたとき、その方が言うには、長らく不遇の時代が続き、ある時ふと戯れに作風を変えて展示会に出展したところ、そこから急激に売れるようになったようです。

その方の以前の作風は技術的に高いレベルに到達していたのですが、やや崩して、遊んでいるような作風にしてから売れるようになったのです(但し、高い技術力があったからこそ、崩しても魅力があったと言えるかもしれません。)。

技術はセンスを活かすためのものです。教室で、「早くうまく作れるようになりたい」という方には、「素敵な作品を作れるようになりましょう」とアドバイスしています。

模倣と応用について

今回も自分のことは棚に上げて書きたいことを書きます。

ハンドメイド作家の宿命として、誰しもが、既存作家の影響を受けています。

どんなジャンルの創作物でも誰の影響も受けていないという人がいたら、自分の作品を客観的に観察できない人かな、と思います。

影響といっても、上っ面だけをまねた、いわゆる「模倣(コピー)」と、自分になりに昇華した「応用」に分かれると思います。

コピーについては、過去何度か書いていますので、今回は自分が思う応用について書いてみます。

創作はジャンルを問わず、意識するか無意識下に関わらず、殆どの人が、他の作品から影響を受けているので、全くのオリジナリティというのはあり得ないと思います。

これを前提とした上で、己のオリジナリティを確立するために必要なのは、今の自分の作風・土台の上に、感銘を受けた他の作家のオリジナリティを応用することだと思います。

「このアイデア・個性を自分だったらどう表現するか」とまず考える発想がないと、他人の優れた部分を真似(初心者に多い)するだけになってしまうと思います。

またそのためには、自分の現時点でのオリジナリティは何かを良く理解しており、自分自身を大切にするスタンスが必要ではないでしょうか。

この姿勢さえ忘れなければ、個人的には他から影響を受けることは決して悪いことではない、と考えています。むしろ積極的に、外部の作品を自分の作品として昇華していけばいいと思います。

特に他のジャンル(例えばぬいぐるみなら絵画や編みぐるみ、陶人形等などから)からのアイデアを自分のジャンルに落とし込めるなら、これに越したことはないな、と思います。

まれに、器用な人で、色々な人の影響を作品ごとに受けており、それぞれ「〇〇さん風」「△△さん風」になっている人がいます。コピーではないのですが、微妙に作風が違っており、一体何をやろうとしているのか、どこを目指しているのか、見ている方を戸惑わせます。

器用貧乏ゆえに、陥ってしまう落とし穴でしょう。

創作便利ツール第2回

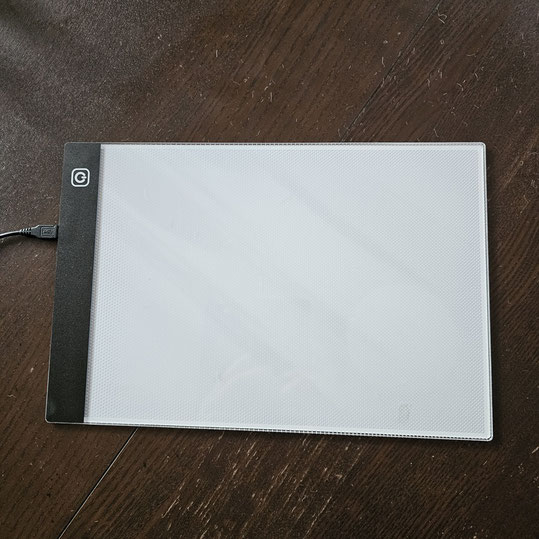

1 トレース台

イラストを描いている人ならだれもが知っているツールかもしれませんが、僕は数か月前まで知らずにいて、偶然ネットで見つけ「こんな便利なものがあったのか」と興奮しながらポチりました。

仕掛けは単純で、台の上にトレースしたいものを置き、その上にトレース(写す)する紙を置き、トレース台の左上電源スイッチを入れると台全体が強く、明るく光ります。

トレースしたいものが影のようにくっきりと写り、鉛筆等でなどると、詳細に書き写せます。僕はA4サイズを購入しました。

型紙の一部を修正、変形させたい時に使っていますが、変更しない部分は、正確にトレースでき、変更したい部分を書き足していきます。

これを使う前は、トレーシングペーパーを使っていたのですが、今一つはっきり写らないことが多く、イライラしながらトレースしていたのですが、これを使うことで、実に快適にトレースできるようになりました。

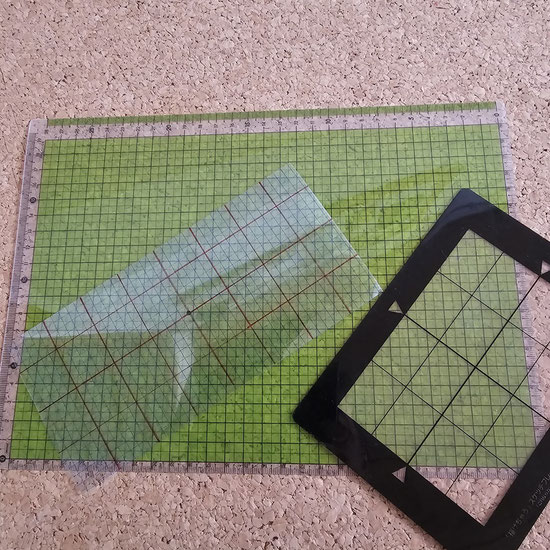

2 スケッチフレーム

これは水彩画を描いていた20年前に入手し、今では教室のレッスンで大活躍しています。

どういうときに使うかというと、ぬいぐるみの左右上下のバランスを取りたい個所に、このフレームを当てて、バランス調整します。

僕自身は多少左右上下のバランスが多少崩れていた方が面白いと思うのですが、人によってはバランスよく、正確にきっちり制作したいという方も結構いて、その時にこのツールが登場します。

もう少し大きいものを買おうとネットで探したのですが、正確な名称がわからず、現在は写真の通り自作したものか、格子模様の入った下敷きを使っています(「透明 下敷き 方眼」で検索すると出てきます。)が、あまり方眼が細かいとかえって使いにくいことを書き添えておきます。

ゴッホアライブ展を観て

先週、今話題のゴッホアライブ東京展を観てきました。

没入型展示会というふれこみ、かつ、これまで世界で延べ34万人が観たということで、大変期待して観に行きました。

案内によると、オーストラリアの企画会社が立案したもので、世界中を巡回しており、東京(国内では、名古屋神戸に続いて3番目)は記念すべき100番目の都市にあたるそうです。

暗い通路を歩いていくと、両壁と床に巨大スクリーンでゴッホの絵画が写し出され、クラッシク音楽に合わせて、どんどん絵画が入れ替わっていき、一部ではゴッホの絵画がアニメーションで動きました。

入場料は3,000円とちょっと高めで、かつ平日にもかかわらず、結構沢山の観客が観にきていました(他の展示会と違い、若い人が多かったですね)。

僕自身の正直な感想を言うと、よほどゴッホの絵が大好きか、新しいエンタテインメントが好きでないと、3,000円の価値はないと思いました。

ただ、今まで観たことがないゴッホの(スクリーンに映し出された)絵画も多数あったので、これはこれで、新たな発見があって良かったと思います。

昨年観た、ホックニー展、ソウルライター展にも、今回同様の趣旨のエンタテインメントがあり、最近はこういうスタイルが流行りなのかと思っていましたが、このゴッホアライブが最初なのかもしれません。

但し、上に書いたふたつの展示会は、作品の展示があって、かつ、その付録?としてのエンタテインメントでしたが、今回は、ゴッホの絵を楽しむ気持ちでいったので、消化不良となりました。

絵画鑑賞ではなく、ニューウエイブのエンタテインメントを観に行くつもりで行けば、もうすこし楽しめたかもしれません。

観に行く予定の人は、絵画鑑賞とは別物のショーとして考えれば、結構楽しめると思います。

創作便利ツール 第1回

これから数回にわけて、僕が創作する際に使用している便利ツールを紹介していきます。

なにしろ道具に凝る方なので、万人受けするかどうかわかりませんが、用途も説明していきますので、自分に合いそうなものがあったら試してみて下さい。

1 染料で部分染する際の便利ツール。

ネットで、サードハンドやフレキシブルアームと称して売られている、はんだ付けする際に部品を固定するツールですが、これが部分染めをする際、威力を発揮します。これを使うことで、両手がフリーになるので、かなり細かい作業ができます。

これを使わない場合、左手でぬいぐるみを持ち、右手で染料を塗り、揉んで毛に染み込ませますが、うっかり左手に染料がつくと、染めたくない部分にも広がってしまいます。

このツール(写真)は二台目ですが、一台目は小ぶりでアームも3本しかなく、いまひとつ痒いところに手が届かない感じでしたが、これは背が高く、アームが6本もあるので、大きなぬいぐるみにも使用できるし、360度角度調整ができて、素早く部分染めができます。

ぬいぐるみにアルコールマーカーをペイントする場合も、角度を自由に変えることで、塗り残しがなくなり、重宝しますよ。

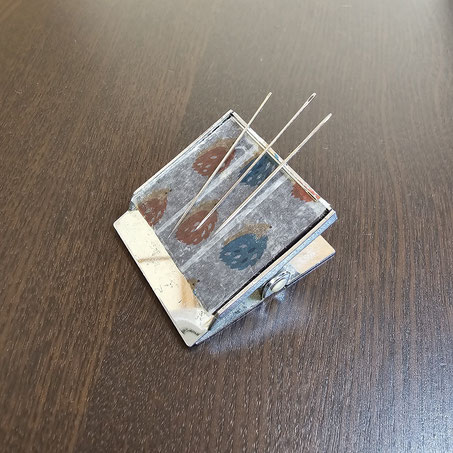

2 針ケースと針置き。

手芸店で売られているのでご存じの方も多いと思いますが、お持ちでない方は騙されたと思って使ってみて下さい。これを購入する前は、針山に針を刺して使っていましたが、これらを使うようになって針の選定に迷うことがなくなりました。

針ケースは、磁石になっているので逆さにしても落ちません。針全体が見えているので、太さ長さが一目でわかります。

針置きは、以前は冷蔵庫に張り付けるマグネットクリップを逆さにして使っていたのですが、専用の針置きを購入してその便利さがわかりました。

中央がくぼんでいるので、針を摘まみやすく、さっと取り出せます。また見た目より重量があり、摘まんだ時、台が動かないので、よく考えて作ってあるなと感心させられます(但し、針と針の距離が近いとくっつくので、あまりたくさんの針は置けません。その時にメインに使う針3本までにしています。)。下に針ケースがついています。

僕は針置きに小さい針、小さい針ケースに中サイズの針、大きい針ケースに大きなサイズの針を入れてあるので、針を探す手間が大幅に縮小されました。

コッターキーの代用品

今回は、テディベアぬいぐるみにジョイントをセットする際に使用するコッターキーの代用品について解説します。

コッターキーを使ったことがない方にとっては分かりにくい内容になると思いますが、使う機会が出てきたときに、またこのページを御覧ください。

コッターキーは、割りピン(コッターピン)を逆ノの字に曲げるツールですが、うまく曲がらないで元に戻してやり直す時、コッターキーではとても使いにくく、先の細いペンチが必要となります。

写真の左がコッターキー、左から、100均の先細ペンチ、ニードルノーズペンチ、ピンセットノーズペンチ、フィッシングプライヤーになります。

当初100均の先細ペンチを使っていましたが、握りと掴みが甘く、イライラすることが多かったので、次にピンセットノーズペンチ(右から2番目)を買いました。

これは、フジ矢という日本のメーカーが製作している優れもので、なんと先が1mmなので、どこにでも入っていきます。ただ掴みがほんの少し甘いため、時々ブレることがあり、何とかならないものかと思っていました。

次に購入した、3番目のピンセットノーズペンチ(写真中央)は、先にギザギザがあり、がっちりとホールドしてくれるので、ブレることはなくなったのですが、先が1.5mm位あり、痒いところに手が届かないといったところです。

4番目(写真右端)は、フィッシングプライヤーで、釣りをする人はご存じかと思いますが、釣れた魚から、釣り針を外す時のツールです。

これは鉗子のように、フックでホールドしてくれるので、掴みは完璧かつ握りもガッツリと力が入れやすいのですが、残念ながら、先が2mmあり、けっこう入っていかないところがあります。

以上、今のところ、上記3点(すべてAmazonで購入できます。)を使い分けているのが現状ですが、理想的には、先が1mmのフィッシングプライヤーがあれば完璧だと思います。引き続き理想のペンチを探しているところです。

オリジナリティと模倣について

ぬいぐるみ作家であれ、なんの作家であれ、作り手にとってオリジナリティが最も重要である、ということはこのブログでも再三書いてきました。

ただ因果なことに、どこかで見たことがあるような作品を作っていても、すごく人気がある作家さんも大勢います。今回はこの点について思うことを書いてみます。

作風には時流があり、その時に人気の作風というのがある(20年前のぬいぐるみ本を見ればわかると思います。)ため、ここに寄せていけばある程度の人気は出せると思います。

作り手が売るために敢えて時流に寄せたか、好きなものを作っていたら結果として時流に乗っていた、というのでは、かなり差があるように思います。

僕自身は好きなものを作っていたら、結果として〇〇さんに激似していた、というのは、あり得ることだと思っています。無意識レベルで影響を受けていたという可能性もありますが(なので僕自身は国内の人気作家さんの作品はなるべく見ないようにしています。)。

自分の作品にはオリジナリティがある、と自信を持っていますが、実は、今年のファンタニマに出展していたロシアの作家さんに僕の作品が似ている、と観に行ったメンバーの二人から指摘されました。このロシアの作家さんは、僕が過去ファンタニマに初めて出展した時にも出展されていて、久々の出展でしたが、もちろんその方の作風は知っていました。

しかし、僕自身の作風は、それよりずっと前の陶人形時代から変わっていませんので、模倣はしていないという自信はありましたが、この経験から少し考え方が変わりました。

自分の好きを掘り下げていった結果、他の作家さんに激似していても、それはやむを得ない、というのが今の自分の考えです。

とはいっても、Instagram上ではどう贔屓目にみても、模倣(本人が無意識のうちに模倣しているのも含めて)としか言えないような作品が溢れているのが事実です。

これから作る方は、あまり一人の作家さんの作風に入れ込まないほうが良いと思います。

便利な糸について

今回はぬいぐるみ制作に使用する糸について書いてみます。

数年前のブログで、ぬいぐるみを縫う糸は40番のキルト用糸であることを書きましたが、これは今も変わりません。50番を使う人も多いようですが、自分は40番が一番しっくりきます。

この40番という数字は糸の太さをいうのですが、ぬいぐるみ制作で使う糸は、太いほうから、5、8、20、30、40、50、60とあります。

このうち、いわゆる目付用糸として使われるのが、5~8番です。

ネットのテディベア用品のサイトで売っている目付用糸は、とても高額なのですが、普通の手芸用糸の5番から8番を選べば、半額以下で買えます。(レザークラフトでは0番も使いますが、ちょっと太すぎますし、1番もかなり太いです。)

皆さんにお勧めしたいのが、ボタン付け糸として売られている20番(30番だとちょっと細い。)。

普通に縫うには太すぎますが、小さいサイズの目付用糸として最適です。色も豊富で10cm以下のサイズにはこれを使用しています。

次のお勧めは、透明の糸。

これはナイロン製で、ダイソーにも売っているのですが、60番しかなく、ぬいぐるみ用としては細すぎます。

アマゾンや楽天で、40番の透明糸が買えます。

この糸のメリットは縫い目が目立たないこと。色の違う生地を縫い合わせるときに使います。

余禄として、仕上がりが良いので、急に縫うのが上手になったように感じます。

ただ、使用感に引っ張られるような癖があって、合わない人には使えないでしょう。この点が気にならなければ、教室のメンバーでも、透明糸だけ使う、という人がいます。

最後におまけ情報です。

磁石のクリップを裏返して針置き(針山)に使うと、針を探すことが激減し、とても便利です。

100均にも、専用の磁石式針置きが色々と売っていますが、いったん使うと、なくてはならないツールになります。