ぬいぐるみの型紙留意点

拙著「ぬいぐるみの型紙の教科書」を購入した方、これから購入を検討している方への留意点があります。紙面の都合と、余計な解説を入れて読者を混乱させないために、これらの説明を省いていますので、興味がある方は是非お読みください。

1 紙の手法と粘土の手法

「ぬいぐるみの型紙の教科書」は紙の手法と粘土の手法を、便宜上別々の技法として記載しています。

別々に解説したのは、この方が分かり易いからで、一応本の説明では、最終的にはどちらもマスターしてほしい、という書き方にしています。

実際は、制作過程で、両方の手法が入り混じります。こういう説明をすると、とても難易度が高く感じるようになるため、別々の手法であるような書き方になっています。

例えば、粘土の手法で型紙を制作した場合、殆どの場合、想定したより、短い部分、狭い部分、その逆のケースが出てきます。その補正に紙の手法が必要になります。

また、ダーツを入れる場合も、省略できるダーツ、出来ないダーツの見分け方にも紙の手法が必要になります。粘土の型をそのまま型紙にしようとすると、かなり複雑なものになってしまいますが、紙の手法の知識があると、適度に省略出来ます。

紙の手法で制作する場合でも、部分的に複雑な形にしたい場合、紙にこだわると、本当に何度もやり直すことになります。この場合必要な部分だけ粘土にし、その粘土に線を引くだけで、それを見ると型紙の形を想定できるようになります(但し、この手法は両方の技法をある程度マスターしておく必要がありますが。)

2商用OKについて

本の表紙には「商用OK」とありますが、本をよく読んでいただければ、これがパーツとして組み合わせて利用する限定的なものであるのがわかるようになっていますが、なかにはざっと読んだだけで、すべての型紙について型紙集として使用する方(殆どいないと思いますが。)がいるかもしれないという危惧があります。

念のために書いておきますが、他人が作成した型紙をそのまま商用に利用するのは例外なくNGです。

ぬいぐるみの型紙の教科書

拙著「ぬいぐるみの型紙の教科書」が8月8日に発売されます。

この本は、いつか出したいと思っていた型紙の作り方をテーマにした本です。

おそらく私の知る限り、国内では前例のない本ではないでしょうか

。

教室を開催したころ、ブログやYouTubeで型紙の作り方について情報収集したのですが、あまり有益な情報(私の個人的感想です。)がなく、今後自分自身がレッスンを通して、ノウハウを蓄積していこうと考えたのです。

昨年初頭、誠文堂新光社様から、企画を頂き、7月からスタートし、ちょうど1年の歳月を経て完成しました。

この時、再度ネットから情報収集しましたが型紙に関する有益な情報は得られず、今まで貯めたノウハウだけで、書籍化することにしましたが、7~9月頃が一番苦しく、果たして読者が望む本を世に送り出せるのか、難しすぎで敬遠されるのでは、との思いがよぎりました。

9月頃思いついたのが、まず著作権フリーの型紙パーツ(頭、胴体、手足、しっぽ、耳等々)を多数用意し、アバターのように、これらを組み合わることで、ひとまずオリジナル作品を作ってもらい、それを理解していただいたうえで、型紙の制作に取り組んでもらおう、と考え、敢えてハードルの低い章を設けましたが、その後、一挙に気が軽くなりました。

それでも、実際の対面でなければ説明しにくい個所も多々あり、何度も難所に出くわし、編集者と打ち合わせを重ねて、書き進めました。

型紙を作ったことがない方が難しいと感じる部分があるかもしれませんが、本の冒頭にフローチャートを設け、ぬいぐるみ制作の経験の差ごとの進め方も示しました。

ページ数は170Pを超え、1作目「へんてこ動物ぬいぐるみ」と比べ、倍近くになりましたが、それでも書き足りない箇所があったくらいです。

この本により、一人でも多くの方にオリジナルのぬいぐるみ制作を作る楽しみを味わって頂ければな、と思っています。

型紙の制作について3

ぬいぐるみの型紙の作り方について、今回は、紙と粘土、それぞれの手法の手順の概略を紹介します。

1紙の場合

①作りたい大きさで、正面側面図(デザイン画)を描く。

②デザイン画を別の紙にトレースし、ハサミで切り取る。

③デザイン画を見ながら、頭部側面にはさみでダーツを入れる(曲線を作るため)。

④ダーツをテープで貼って、曲線をチェックする。

⑤問題なければ、そのダーツを採用するが、ダーツを入れた分、デザイン画の形が変形するので、補正する。

⑥デザイン画を見ながら、頭部ガゼットを紙で制作し、ハサミで切り取る。

⑦頭部を紙で組みたてて、思い通りになっているかチェック。

⑧胴体も、同様の方法でデザイン画をトレースし、ダーツを入れて、変形した分補正し、紙で組み立てる。

⑨手足耳は、デザイン画を切り取り、組みたてた頭、胴体に置いてみてバランスをチェック。

➉厚みで膨らむ分、周囲を2~3㎜足して、型紙の完成。

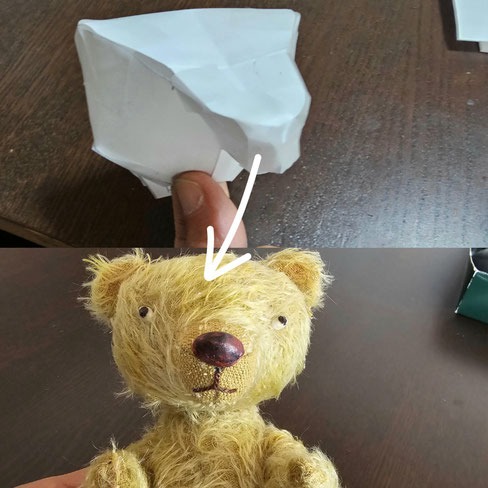

2粘土の場合

①粘土で原型を作成する。

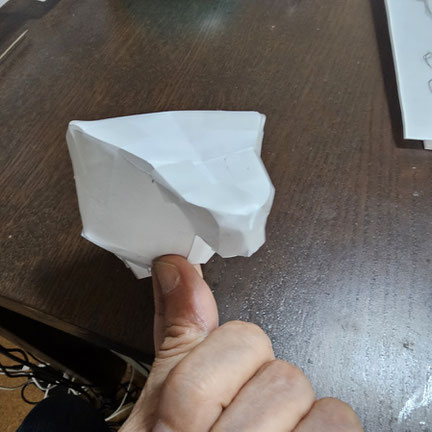

②粘土にラップを貼っていく。

③ラップの上に白いテープを貼っていく。

④なくべく、少ない枚数になるよう型紙を想定してテープを切り取り、曲線になっている部分にハサミをいれる(はさみを入れた個所がダーツになる。)

⑤切り取って、ハサミを入れたものが型紙になる。

以上が型紙制作の概要ですが、これだけの情報で、型紙制作を理解するのは至難の業でしょう。

詳細なノウハウ、細かい手順については、2025年8月に誠文堂新光社から、拙著「ぬいぐるみの型紙の教科書」が出版されますので、興味のある方は、どうかそちらをご覧になってください。

型紙の制作について2

ぬいぐるみの型紙制作のノウハウは各人ごとに違う、という話を第一回でしましたが、それでも僕が色々な作家の方達に聞いた限りでは共通点もあります。

まず、型紙のノウハウは紙を使うか粘土を使うかで、大きく2つに分かれます。

紙の手法も大きく2つに分かれます。

テディベアスタイルの型紙は頭、胴体、腕、足と別々のパーツに分かれますので、紙での制作に向いています。各パーツごとに立体になることを想像しながら作ります。テディベア教室で教えている作り方は、これがメインですが、あまり複雑な形は作れません。

もう一つは、各パーツを、模型を作るように組立てていくやり方(紙で工作するイメージ)ですが、このやり方だと、もう少し複雑な形が作れます。

粘土で作るやり方は、作りたい形を粘土でかたどり、そこにテープを貼って、それを切り離して型紙にするという手法です。

このやり方は、どんなに複雑な形でも、細かく切り分ければ、型紙にすることができます(切り分け過ぎるとパズルのようになり、制作が困難になります。)。

一見、紙の手法と、粘土の手法は、まったく別物のようですが、複雑に絡み合っています。

いきなり粘土の手法から入っても、いかに最小限にパーツを切り取ればいいか、という判断は、紙の手法をマスターしていないと容易ではありません。

また、切り取ったパーツを、部分的に広げたり縮めたりする作業も、紙の手法を知って入れば、一から粘土で作りなおす必要はありません。

紙の手法でも、粘土の手法の経験があれば、立体になった時の複雑なフォルムを想像できるようになります。困難な部分だけを粘土で作るということもできます。

ベストな手法は、両方のメリットを生かし、どちらの手法でもスイッチして切り替えることができるようにすることでしょう。

もう少し突っ込んだ話は次回に続きます。

型紙の制作について1

ぬいぐるみの型紙を自由自在に作成できる人は、ぬいぐるみ作家の中でも少数派です。

僕は自由自在とまではいきませんが、教室で10年間にわたり、大勢の生徒さんに型紙の作り方についてレッスンしてきましたので、ある程度のノウハウは蓄積しているつもりです。

これから3回にわけて、型紙作成についての基本的な考え方について解説していきたいと思います。

市販されている教則本やネット上に、数多くの型紙が掲載されています。

これらの型紙を拡大縮小したり、手足の長さを変えたり、目鼻耳の位置や大きさ・位置を変え、綿の詰め方を工夫すると一見オリジナル風の作品にみえます。

しかし、本当に作りたいオリジナルな形とはほど遠く、どこかで見たようなフォルムのぬいぐるみでしかありません。もちろん、センスのいいひとなら、この方法である程度魅力的なぬいぐるみを作ることができるでしょう(現にこの方法で人気作家になっている人もいます。)。

本当のオリジナルとは、先に完成形のイメージがあり、それに近づけるように型紙を制作していくものだと思います(個人的見解です。)。

では、型紙を自由自在に作ることができれば、魅力的な作品が作れるでしょうか。

本当に魅力的な作品とは、作者の中に先にある完成形のイメージであり、型紙はそれを具現化するテクニックでしかありません。

面白いことに、型紙を作るノウハウは、けっこう属人的なものであり、いままで僕が他の作家さんに聞いた型紙制作のノウハウが、それぞれ全く同じということはなかったと思います。

教室では、僕が蓄積した型紙のノウハウを生徒さんに伝授していますが、年月を経るとに、各人ごとにカスタマイズされ、固有のノウハウが生まれているようです。

でも、入口にはかなり共通している部分があるようで、次回でその共通点について触れてみたいと思います。